横幹連合ニュースレター

No.025 Apr 2011

<<目次>>

■巻頭メッセージ■

実問題に求められる

異分野知識の統合利用

平井 成興

横幹連合理事

千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター副所長

■活動紹介■

●第29回横幹技術フォーラム

■参加学会の横顔■

●日本セキュリティ・マネジメント学会

■イベント紹介■

●横幹連合緊急シンポジウム

●これまでのイベント開催記録

■ご意見・ご感想■

ニュースレター編集室

E-mail:

* * *

横幹連合ニュースレター

No.025 Apr 2011

◆活動紹介

●

【活動紹介】

第29回横幹技術フォーラム

テーマ:「知の新しい活用法を求めて 〜実践と理論の連携〜」

* * * * * * *

第29回横幹技術フォーラム

テーマ:「知の新しい活用法を求めて 〜実践と理論の連携〜」

日時:2011年1月19日

会場:日本教育会館(東京・神保町駅)

主催:横幹技術協議会、横幹連合

総合司会:平井成興氏(千葉工業大学、未来ロボット技術研究センター)

講演:西田佳史氏(産業技術総合研究所)、溝口理一郎氏(大阪大学)、松本吉央氏(産業技術総合研究所)、舘�ワ氏(慶応義塾大学、パネルディスカッション参加)

![]() プログラム詳細のページはこちら

プログラム詳細のページはこちら

【活動紹介】

1月19日、日本教育会館において、第29回横幹技術フォーラム「知の新しい活用法を求めて 〜実践と理論の連携〜」が行われた。

最初に、桑原洋横幹技術協議会会長より、次のような挨拶があった。「今回のテーマも、われわれに大きな思考を要求しており、日本が戦後の歴史の中で実証してきた人工物の開発力を、どう評価し、議論してゆくかということに係わるものである。例えば、大学では、もっと特許を取得するべきだという議論があるが、特許は人工物の一つで、学問は自然・真理の追及であるとする立場からは、人工物は学問が対象にするべきものなのか、という見方もあるだろう。しかし、人工物がかなりのポジションを占めている現在では、横幹的な知(知の統合と活用)が双方から議論されて、それぞれの理解が高まってゆくということを、むしろ期待したい。」

続いて、総合司会の平井成興氏(千葉工業大学)から、今回の狙いが紹介された。「知の新しい活用法」の一つである産業応用ロボットの研究が、実はほとんど産業に結びついていないという現状がある。医工連携や農業などの分野で、ロボットに関心を持った企業との共同研究などを行った経験があるが、そのときに感じられたことは、先ず、それぞれの専門用語の体系に大きな隔たりがあり、ロボットの専門家(場合によっては、過剰な専門家)は、医療や介護の用語や、農業の用語に拒否反応を示す場合すらあるのだ、という。専門家は深い知識を持っており、知識とはものごとの眺め方のことで、どのように物事を眺めるかについての体系が、その人の知識であるはずだが、そういった意味からは、過剰専門家は、眺め方が狭いと言わざるを得ない、と平井氏は主張する。そこで今回は、知識の視野を広げることによって、デジタルヒューマン工学や生活機能構成学という新しい知の実践的な知識を、実際に役に立つ形で社会に返してゆこうとされておられる産業技術総合研究所(産総研)の西田佳史氏、松本吉央氏(注1)に講演をお願いしたという。また、平井氏が知識工学を研究されたときの経験からは、オントロジーという「言葉の定義」から始まる高い領域共通性、分野独立性を意識した実践的な知識の使い方で、ロボットの産業化における機能概念が明確になることが期待された。そこで、この分野で哲学的かつ実践的・工学的な研究を進めておられる溝口理一郎氏(大阪大学、注2)に講演をお願いした、と述べた。このような新しい知の活用を通して、例えば、育児や介護の経験を、バーチャルリアリティやロボット工学に結びつけることができ、全く新しい産業分野が拓ける可能性を感じているという。

平井氏の今回のプログラムにおける狙いは、講演後のアンケートの反響などから見ても、説得力を持って聴講者に伝わったようだ。

(注1)西田佳史氏の所属は、産業技術総合研究所デジタルヒューマン工学研究センター、松本吉央氏は、産業技術総合研究所サービスロボット研究グループ。(注釈文責は編集室。以下同じ)

(注2)溝口理一郎氏は、大阪大学、産業科学研究所教授。

最初の講演では、「見守るデジタルヒューマン:実践的知識活用の事例」と題して、産総研の西田佳史氏が、例えば、子供の日常の行動をコンピュータの中にモデル化・CG化することによって、子供のけがの予防などに使える(はずだ)という知識活用の事例を紹介した。

WHOの子供の事故予防に関するレポートでも、1〜19歳の子供にとっては、不慮の事故による死亡が、死亡原因の第一位または第二位を占めているという。ところで、不慮の事故は「親が悪い」のかと言うと、実は、「見守り」の問題だけに還元することができない。見守っていれば、不慮の事故を回避できるというエビデンスは、ないのだそうである。また、見守りの定義もない。部屋に居ることなのか、1m以内にいることなのか。それなのに、ただ見守って下さい、というのは、荒っぽい指導であるのだという。

例えば、脳科学の分野は、モデリング(可視化)によって急速な進歩を遂げた。(1)観察装置・センシングデバイスがある(2)それを表現する媒体がある(3)不明現象がある、ということが揃ったので、ニューロンなどの高次の機能を表現することができ、その結果、脳科学の分野の近年における成果が生じたと西田氏は強調する。つまり、以下に説明するように、子供の不慮の事故のような「社会現象の記述」に関しても、IT技術の進歩による観察装置やネットという媒体が整備されてきたことによって、適切なモデリングが行われれば、子供のけが(リスク)を減らす介入方法を見つけることができ、これを社会実装できる。そして、本当にリスクが減ったかをチェックできるので、親が子供をほったらかしにしていても、多少目を離しても、安全が担保できるような、そうした製品づくりのできる可能性がある。これが、日本製品のブランド化につながるのではないだろうか、というのが西田氏の指摘である。

具体的には、診療所や国立の小児病院で電子カルテに連動させて 看護士さんやお医者さんに「どうして怪我をしたんですか」と患者さんや家族に質問して貰い、「ぬりえ」の、どこを怪我したかというデータを、2005年から1万5千件収集した。すると、子供の発達段階(年齢)に応じて、どのような怪我が増えているかという分析が可能になったという。

過去には、米国デンバー市で、小児科の先生が 1800人のこどもを集めて、実際に眼で見て観察し、3ヶ月児はどういう怪我をしやすい、6ヶ月児はどう、という統計データを作ったことがあるそうだ。しかし、西田氏らは、わずか120日で、同じ内容の知見を得ることが出来たという。また、人間工学などで従来からあったアプローチは「製品安全学」で、事故の予防に主眼を置いていたが、「傷害予防工学」は、医学的・生理学的な傷害の理解から「怪我=傷害」を制御(予防)する学問体系を思考している。日常生活は「複雑系」なのだから、日常生活を理解して傷害を予防するという解決策も複雑系であるという理解をしている、という。

実は、インターネット上には、日記などのテキストデータで、どのような状況で何が生じたかという、膨大なデータがある。今後このような、社会現象を記述できる「センシング技術」を効果的に活用することが充分にできるようになれば、「デジタルヒューマン工学」という分野も、脳科学に匹敵する大きな進歩を示すのではないかとの予測を、西田氏は示した。

さて、このようなデータから、例えば、洗濯機は多くの親にとって、子供を乗せる台として用いられて(おり、そのことで怪我の大きな原因になって)いることなどが分かった。このことから、子供を上に乗せにくい形状を洗濯機メーカに提案したという。また、子供の事故の治療費を(患者が 10割の治療費を負担すると換算して)比較してみると、ポットや味噌汁などの水蒸気による怪我が、最高額の治療費を必要とすることも分かったそうだ。これは、炊飯器メーカに提案してみたところ、水蒸気と共に逃がしていたうまみを逆に閉じ込めたことで(危険のない)低い温度の蒸気を放出して、しかも、ごはんがおいしく炊ける炊飯器の開発につながったのだという。

このようにして集められた知見については、「たまごくらぶ・ひよこくらぶ」(ベネッセ)の140万人の会員に向けて、例えば、子供の年齢が9ヶ月で、はいはいが始まった頃には、近い将来にこんな怪我や事故が起きる可能性がありますよ、という可能性を CGで示すなど、ネットを通じての情報発信も始めているという。モデル化することによって、現実には不可能な、子供がどういう状況で怪我をするのか、といったシミュレーションも実験できることから、こうした知見が、日本製の製品の付加価値となることが期待される。

この他にも、われわれの社会には解かなければいけない多くの問題があるのだが(例えば、少子化問題・高齢化問題・交通安全・生活習慣病・単身世帯の増加・犯罪の高度化など)、これらの社会現象に答えられるどのようなサービスが求められるのか、そこではどんな人間のモデリング技術・モニタリング技術が求められるか、それを支えるハードウェア・アルゴリズム(機械部品で構成した効率的な問題解決手順)は何か、といった人間計算論が求められる、と氏は主張する。この基盤技術は、大きな広がり・深さを持っているので、日常生活を扱うという意味で、ビジネスにも近い分野だと思われる、と、西田氏は講演をしめくくった。

続いて、三番目の講演を先に紹介したい。「生活機能構成:ロボット活用社会の将来像を求めて」と題して、産総研の松本吉央氏が講演された。サービスロボティックス(生活を支援するロボット)の研究は、愛知万博(05年)の頃から、産総研、企業、大学、経済産業省の NEDOプロジェクトなどで、それぞれ大きなプロジェクトが立ち上がっているのだが、なかなか事業化されておらず、清掃ロボットや病院の搬送ロボットなどで、少しだけ利用され始めてるという程度。特に、コミュニケーションのロボットなどは、実用化されていない、という。リハビリ・介護などでも、ロボットスーツの HAL(注3)以外には、ほとんど世の中に出て来ていないので、どうすれば生活支援ロボットを使って貰えるようになるかを考えている、と松本氏は述べた。

(注3)HAL:人が装着して自分の筋力以上の力が出せるようになるロボットスーツ。人が筋肉を動かそうとするとき生じる生体電位信号を皮膚表面で検出し、これを使ってロボット・スーツを操作するので、特別な訓練を必要とせず、足の筋力の衰えた老人でも自立できたり、小柄な介護士が太った病人を支えるなどの医療介護分野での実用が始まっている。

ロボットの機能については、コスト・リスク・ベネフィットの三つの要素が大きいという。安全で安いものが良いのは、もちろんだが、一番大切なベネフィットに関して、開発者とユーザの間で求める性能が違っていることから、実際に使ってもらえていないのではないか。そこで多くの場合、(要介護などの)現状の生活と、(健常な人並みの)目標とする生活とのギャップを埋めるために、できるだけたくさんの機能(ベネフィット)をロボットに盛り込もうと考えた設計をしてしまいがち、であるそうだ。しかし、もう少し視野を広げて、ヒトの生活デザインの解明と、それを ITなどの技術で、どのように工学的にモデル化するか、またそもそも、どのような生活が(規範・考え方として)望ましいのか、といったことを考えて、それを具体的に支援する機器の開発プランに反映させたいと考えている、という。

このため、松本氏は西田氏と共に、2年ほど前からロボット学会に「生活機能構成学」の専門委員会を立ち上げたという。ここでは、主に「国際生活機能分類(ICF)」(注4)という分類方法を生活行動の分析に用いて、利用者の求めるニーズと、支援機器が提供できるスペックを ICFで表現し、そうすることによって、支援機器を導入した場合のベネフィットを評価しよう、というものであるそうだ。このような方法によって、例えば、薬であれば「適応と禁忌」(このような患者に使って下さい。このような場合には使わないで下さい)という薬効の表示が可能であるのだが、「生活支援ロボットのための適用と禁忌」(現在は、まだ存在していない)が明示できるかもしれない、という。

(注4)国際生活機能分類、ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)は、人間の健康状況や健康関連状況を記述するための分類法。2001年に、世界保健機関(WHO)総会において国際分類ファミリーの一つとして採択された。国際疾病分類は、これまで疾病等による健常者の機能とのマイナス面にのみ注目してきたのに対して、生活機能というプラス面に視点を移し、また環境因子を含めたことによって「バリアフリー」などの評価にも道を拓いた。

しかしながら、ICFの分類は 1424個という多数に上り、全項目を扱うという事は現実的でないという。例えば、「目的レベル」には「衣服や衣類の洗濯と乾燥」「ゴミ棄て」(「家庭生活」の項目)、そして「行動レベル」には「持ち上げる」「物を置く」「手に持って運ぶ」などが挙げられている。このように細かな分類が用いられているために、実践的には、先ず患者の疾病や高齢者ケアといった「文脈」に応じて必要と思われる項目のチェックリストを作り、これらの ICF要件とロボットの実装を関連付けるために、あるモデリングツールを利用して「見える化」によってプロトタイプシステムを開発する手法を研究している、と松本氏は話を結んだ

西田氏、松本氏の両者が指摘したのは、社会生活の「怪我」や「介護」といったごく限定された生活局面においても、そのモデリング・モニタリングのために(1000項目以上の)膨大な数の人間の「機能」を分類・再構成する必要があって、これが支援ロボットや支援機器への機能の実装を難しくしている理由の一つでもある、ということであった。

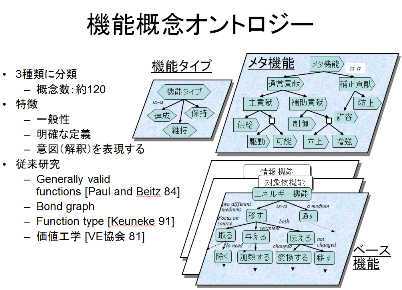

ところで、このようなロボットなど人工物の「機能」( Functions )について、「存在論」(オントロジー)という古くからある哲学を基盤に置いて、基本概念の定義の明確化や定式化という方法論で、人工物の「機能」を概念把握することができて、これをコンピュータに理解させる方法がある、という耳寄りな話が紹介された。しかも、ロボットの機能の実装を難しくしていた 1000項目以上ある「機能」の分類が、この方法で整理してゆくことによって、わずか、約100項目で済ませられるのだ、という。

この講演を行ったのは、二番目の講演者である大阪大学の溝口理一郎教授である。溝口氏は、難解なオントロジーとオントロジー工学の内容について、軽妙に解説を始めた。「オントロジーとは、存在に関する体系的なセオリー(哲学)です。存在の意味そのものと、存在しているものには何があるのか、を問う(つまり、存在しているものの性質や関係といった『述語』を階層的に分類することによって、存在の真理値や意味、制約を規定する)学問で、存在については 2500年間ずっと考えてきていますが、まだ回答がありません(笑)」と、氏は語り始める。

「ところがそんな難しい問題に、コンピュータの人間が出てきて、人工知能を使って何をするんだろうと思われるかも知れません。先ずは、一応『オントロジー工学』と名づけてみた。それはどんなものか。人間が対象世界をどのように見ているか、という根元的な問題意識を持って、物事(事物)をその成り立ちから解き明かし、その意味や関係についての理解を、コンピュータと人間が共有できるように書き記したもの。それがオントロジー工学です。今回は、哲学と工学を一緒にしたオントロジー工学的に、人工物の機能について考えてみるとこんなに面白い、という話をしたいと思います。」

「命題論理でP_>Q 現在 Pである、ならば Qである、という推論をします。えらを持つ生物は、魚である。形式論理では、真理値をとる述語、という一種類の概念だけを用いて、形式的推論の理論を確立しました。ところで、ここで、P(X)、Xは Pである。哲学者や人工知能の先生は、そこまでで終らせてしまう。しかし、オントロジーは、Pの性質や関係を厳密に規定します。Human(X)であって、その Xは、人間(つまり『本質カテゴリ』としてアイデンティティを持っている)なのか? Tall(X)であって、その Xは、背が高い(『属性』であるのでアイデンティティを持たない)のか? Walk(X)であって、歩いている(『プロセス概念』なので一過性)なのか? などです。」

「そこで、実世界の知識(を)=>(ただ)知識表現(によってだけ)=>推論をするのではなくて、実世界の知識(を)=>(先ず)組織化された知識によってモデリング化(してから)=>知識表現(によって)=>推論することにしよう。つまり、対象(=世界全部)の『モデリング』が命である。皆さんが興味をお持ちの対象物(ここでは人工物)を、コンピュータが理解できるように書きたいのですが、対象の『モデル』をどうやって作って、記述行為を支援するか、それを明らかにするのが、オントロジー工学です。」

「こういったことをコンピュータが分かるように表現してあげると、いろいろなことが(人間にも)はっきりと分かるようになります。例えば、ある人工物がなぜ作られたのか、というと、そのような機能が欲しかったからですね。そのようにして人工物を、人間が作ってきたのです。つまり、『機能』が理解できると、その人工物についての理解ができる。ところが、『機能』を概念把握して、コンピュータに理解させる方法論が、これまでは無かった。機能は、主観的だったからです。私たちは、平成12年からこの方法を試用し始めていて、実際に(製造の現場で)使ってもらっています。」

|

| <図1> |

|

| <図2> |

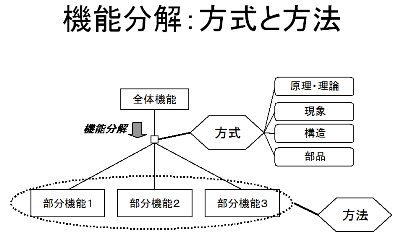

「<図1>と、<図2>には、全体機能を機能分解して、それを部分機能に分けるときに、What to achieve(機能、何がしたいのか)と、How to achieve(方式、どうやって実現するのか)を分離をするときの、基本的な表現を示しています。」

「私たちは、オントロジーを使って、住友電工で素材の溶融技術を、実際に『機能分解』してみました。そのとき行った具体的な方法は、こうです。先ず、溶接する、という機能について考えてみますと、あわせる・溶かす・冷やす、という部分機能を組み合わせて『くっつける』という機能を実現させています。しかし、『くっつける』には、必ずしも溶かすことは、いつも必要な技術ではありません。薬品でくっつけても良い場合がある。現象が同じでも、原理理論の異なる場合がある。

こうやって、すべての工程を、厳密に、機能タイプ、メタ機能、ベース機能に分けて記述したことによって、例えば、社内外の異なったノウハウを、ある『部分機能』に入れ替えて生産してみたところ、はるかに効率の良い工程が発見できた、という場合がありました。このようにして、住友電工でオントロジー工学の適用実験を行いました。ちなみに、この適用実験は、同社の社長賞を受賞しています。」

「ここで、『機能タイプ』に分類される、保持する、ですとか、(その状態を)維持する、などの概念は、概念数約120個で表現できており、現在のところ、これ以上の拡張は考えておりません。つまり、何がしたかったんですか?と、(それを)どうやって実現するんですか?という二つの階層をごっちゃにしてしまっていたために、機能の種類が、数百万個に拡散してしまっていたのです。」

「この他には、ある工場の長大ラインが原因不明の理由でストップして、専門家が見ても 5ヶ月間分からなかったという事象を、機能分解してオントロジーで分析すると、三週間で問題が解決したという例もありました。何がどうなっているか、についての機能の関係が全部分かりますから、ここにしか故障の原因がありえない、ということが特定できて、解決しました。それから、また、オントロジー工学は、特許明細書の作成といったことにも応用できます。明細書の作成期間も、従来の4週間から1週間に短縮しました。また、他社の特許では、ここまでしか機能が実現できていないが、今回はこの機能についての特許申請です、といったことも明確に示せますので、特許も認められやすくなるのではないかと考えられます。」

「最後にもう一度全体を整理しますと、(個別の)機能は、本来は領域独立ではありません、領域に依存しています。ところがこのままでは、コンピュータで検索することも容易ではありませんので、これを、What to achieve(機能)/ How to achieve(方式)の分離をすることで、機能が領域独立になって、コンピュータなどでの検索も可能になるのです。

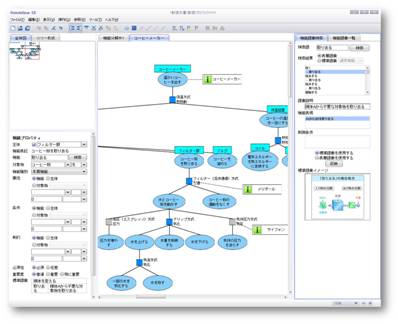

「ところで、こうした人工物の機能( Functions )については、私はこの15年くらい具体的にやってきましたが、その成果が商品化されて、2010年4月から発売されています。OntoloGearというツール(図3)で、現在は、問合せが多く入っているところです。このようなツールを使うことで、コンピュータと人間が、共に機能を概念把握できて、知の活用が進められるのだと考えています。」

|

| <図3>OntoloGear SE 画面例(http://www.ontologear.com/?cat=4より) |

「また、機能分解で表示された『図』についても、ある機能を実現させる新しい『方式』の要素を、コンピュータで検索して置き換えてみることによって、新しい発想を支援できます。また、どの方式を選択したかで、設計意図を表現することもできます。」

このように行われた溝口氏の講演は、非常に強い印象を持って会場の参加者に受け取られた。このため、質問も多く寄せられた。「Q:人工物よりもっと人間に近づいて、教育とかプロジェクトマネージメントとかにオントロジー工学を使えないか。」「A:できます(笑)。私は、e-learning のオントロジー化も世界で最初にやりました。また、救急看護士の全行動をオントロジーで書きました。自然言語で書いたものは、ほとんど使い物になりません。オントロジー工学で機能分解して、これをやりたかったから、という機能分解をしておくと、使用する装置名をクリックすれば、患者へのその装置の使用法が図で出てくるといった、ものすごく使いやすいものができました。」「Q:今回は、人工物についての話でしたが、逆にわれわれが自然の一部と考えているものに適用して、病原菌の性質の分析などにも使えないか」「A:大変良いご質問です。じつは、自然物の機能のオントロジーを考えるチームがあります。ここでは、自然物の機能を、人工物の機能に融合できないかといった議論もしています。原理的には、できます。生物の生態の記述にも、ほぼ使えます。」「Q:人工物としての『経営の行動』などを分類したときには、どのくらいの機能の数に分類できそうか?」「A:まだやったことはありませんが、利益を上げる、という機能ですから、基本的には少ない数に分解できると思います。組織運営の行動は、オントロジーで書けると思っています。」

それでは、人間の行動は、オントロジーによる機能分解を介することによって、ロボットの設計(要求性能)に反映させることができるのだろうか。そしてそのことによって、ロボットの産業応用がブレークスルーを迎える可能性があるのだろうか。西田氏も松本氏も、オントロジーという手法には非常に感銘を受けた様子であった。そして、ここからパネルディスカッションが始まったのだが、パネラーとしてここから登壇された舘すすむ氏(慶応大学教授)が、議論にある方向を指し示された。

「国際生活機能分類 ICFの要件が千数百あるので、これをそのままロボットの実装に関連付けるのがむつかしい、ということであれば、まさにオントロジーの出番ではないか。ところで、生活行動の分析で、例えば、冷蔵庫から卵を取り出すとかの生活に必要な機能の分析で、回数の多い動作が(生活機能構成学の講演では)太い線で強調して表示されていたが、(職人仕事のように高い精度が必要とされる)複雑な作業では、ほんのわずかな 1%の作業が重要な位置を占めるといったこともあるのではないか。」

この質問に対して松本氏は、「ヒストグラムで、%が多かったから重要か?という問題については、特に食事だけは動作が不自由になっても自分でやりたい、などの要介護者の希望もあり、こうしたニーズから、セコム社の食事支援ロボットが作られたりしている。何を自分でやりたいか、という価値観による重み付けは、今のところICFには含まれていない。今後どう扱うかは、議論され、ICFも改訂されて行くと考えられている。今後に期待したい。われわれは工学的にこう考えている、といった情報を上げることも必要だろう」と応えている。注意すべき視点と言えるだろう。

溝口氏は「ICFは、オントロジー化できる対象だと考えている。ICFの良いところは、一般人の分かる語彙で記述されていることで、そこについては大事にしたい。ICFから抽出して、小数の機能の合成で記述できるようにしてやる。そうすると、計算機が推論できる。また、各機能語彙の属性を書くことで、適用範囲が広がる。ただし、これを口で言うのは簡単なのだが(笑)、作業量がものすごいので、どうやるかは別にしてですが、原理的にはオントロジーは、ここに貢献できるはずだ」と述べた。

司会の平井氏も、膨大な量のデータ集めが必要であることに関して、その大変さについての懸念を示した。これに西田氏が応えて、「学会で発表したときに、きみはデータを集めただけかい、というひどいコメントを貰うことがある(笑)。アルゴリズムを作っても、コンテンツをふやすほうは企業の人がやってくれればいい、という議論で終わりがちである。このように軽視されているのが現状だが、データ集めは大変な作業で、これをきちんと行う必要がある。SNS(注5)を使った、集合知を集めるような方法が必要であるように思われる」と述べた。

(注5)SNS(Social Networking Service):人と人とのつながりをサポートするコミュニティ型のWebサイト。ここでは、例えば、入院中の患者が気軽に書き込めるブログを用意しておいて、友達に近況を知らせるつもりで日記を書くと、ICFに記載されている生活の機能が自動的に抽出されるような機能のWebサイト。現在こういうものは無いのだが、一度作ってしまえば、データは大量に自動的に集積されるはずである。

ここから議論は、オントロジー化の方法論に進んだ。舘氏が溝口氏に質問した。「オントロジストが、必要ですね。溝口先生がデータの集積を作れば、すごく良いものが出来るが、秀でていない人が作るとどうしょうもないものになってしまう、というのでは困る。オントロジーのデータを作るための方法、メタですけれど。そうしたものがきちんとできてくると、多少、能力のない人でも、できるかもしれない。」

溝口氏はこの質問に、次のように答えた。「そのように考えたので、オントロジー工学の本を 5年前に出版しました。しかし、オントロジーの方法論を書くまでには、成熟しきっていなかった。現在『オントロジー工学2』を執筆中で、3年後に出版する予定がある(笑)。この本を読めばオントロジーができます、とまではいえないが、できるだけ多くの人に訓練をして欲しいと考えている」と述べた。また、「データが多いことに、しり込みしないことが大切である」とも溝口氏は述べた。現在溝口氏は、東大病院との共同研究で「疾病データベース」を作っているそうだが、疾病の数で 6千データ、属性記述で 2万の属性が入っている、という。現場の方に協力していただきながらデータを集めることが、極めて重要ではあるが、集めただけではだめで、組織化する必要がある。誰かやらないと良いオントロジーはできない。大量だからやめよう、という姿勢はよくないと思っている、と溝口氏は強調した。

舘氏が「知の統合」に話を進める。「西田氏も言われたが、集合知が重要です。一人一人の知識が、データに関してコントリビュートする。しかし、雑然と、がらくたの収納所になってはだめ。そこをうまくやる枠組みが必要である。オントロジー的な枠組みを設計しておいて、そこに集合知をあわせてゆくという知の体系、というアプローチもあると期待している。」司会の平井氏も、この意見には、「とても良い視点だと思われる。雑多な知識の集まりではなく、集合知を集めるための問題解決集団を作って、専門家がアプローチしてゆく。そんなことも可能な気がする。西田氏の講演の中でも、実社会は複雑系なので、解き方も複雑系でなくてはならないと指摘されていたが、知識の整理や、その異分野間活用のイメージを共有するための仕組みが必要と考えられる」と述べた。

松本氏も「今回のフォーラムで、詳しくオントロジーの話が伺えて良かった。ICFの項目の多さと、ロボットの機能モデリングをどうしようかと考えていたが、こんなに近い方法で、知らないことがあったんだ、と感じた。大変に参考になった。今は、UML(Unified Modeling Language)や、それを拡張した SysML(Systems Modeling Language)という標準的なモデリング言語を用いて機能を記述しようと考えているが、オントロジーは、これらのモデリング言語とも親和性が高いと思う。是非、溝口先生のご本を読ませて頂きたい(笑)」と述べた。

溝口氏は最後に「私自身は、これからも、今日お話ししたオントロギアというツールを武器に、各業界業種を問わず、いわゆる方式というものを数多く抽出して、今後も方式ベースをつくって行きたい」と発言され、「方式概念にこそ各組織のノウハウがあるし、これを上手に、領域横断的に発展させて行くことを考えている。ところで、これまでは、主に製造業をベースにやってきたのだが、今後は病院の医療ガイドラインなどの人間の行動についても、オントロジーを活用してゆきたい」と、話を締めくくった。

フォーラムの閉会の言葉として、最後に舘氏は、「横幹連合は、日本学術会議の総合工学の中に知の統合委員会を作って活動している。今回は平井先生のご努力で、『知の新しい活用法を求めて』という面白いテーマについての発表をして頂いた。これがひとつの起爆剤となって、知の統合の試みがいろいろな所に広がって行くことを期待している。技能(職人わざ)を『技術』にすることによって、学問を修めることで誰でも出来るようになってゆく。そういう道筋を作って行きたい。学術会議の中では、課題別委員会を作っているが、どうしても理系の方たちが多いので文系も加えようとやっているところである。提言なども出して行きたい」と今回のフォーラムを締めくくった。

| ▲このページのトップへ |