No.072 Feb 2023

TOPICS

〇 第13回横幹連合コンファレンスは、2022年12月17‐18日に早稲田大学国際会議場(東京都新宿区)を拠点としてハイブリッド形式(対面+オンライン)にて開催されました。今回のColumn1に、コンファレンスの「一般セッション」の記録を掲載しています。

なお、第14回横幹連合コンファレンスは、2023年12月16日(土)、17日(日)に東京大学本郷キャンパス(東京都文京区)を拠点としてハイブリッド形式(対面+オンライン)で開催される予定です。

詳細が決まりましたら、順次お知らせいたします。

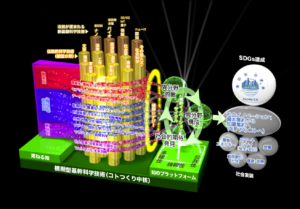

〇 新しい「横幹図」が作成されました

今回のColumn2に、特別記事を掲載しています。

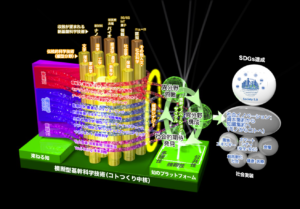

◎ 横断型基幹科学技術(略称「横幹科学」)は、伝統的科学技術分野等を横断する「束ねる知」として「異分野を俯瞰する 事実知」「異分野を統合する 使用知(構成知)」「社会的期待を発見する 意味知」に関わる知見を様々な観点から追究します。

◎ 横断型基幹科学技術は、伝統的科学技術 等を東ねて 既成概念にとらわれない持続可能な社会に向けたイノベーションを生み出す「知のプラットフォーム」の形成を目指します。

◎ 横断型基幹科学技術は、この「知のプラットフォーム」を社会実装することでスマートシティ、健康・医療などの具体的な社会システムの構築に寄与し、Society5.0の実現と持続可能な目標(SDGs)の達成などに貢献します。

(なお、Society5.0のロゴは、内閣府ホームページのものを使用しました。)

COLUMN 1

第13回横幹連合コンファレンス 「一般セッション」報告

報告者: 武田博直 ( 横幹ニュースレター編集室長、日本バーチャルリアリティ学会 )

第13回横幹連合コンファレンスは、2022年12月17-18日に、早稲田大学国際会議場にて3年ぶりに対面にて開催(オンラインでも参加可)された。今回も、多彩な招待講演、企画セッション、ポスターセッションなどが用意され、「学を横に繋ぐ」研究成果が熱心に聴講され盛況であった。

ところで、これは横幹ニュースレター編集子の瞥見だが、中でも「一般セッション」発表の予稿のIndex termsを、仮に他の発表にキーワードとして埋め込んでみると、「別の切り口からの分析」ができる場合のあることに気付いた。ただし、埋め込んでも「それが?」になることも多い。

しかしあえてここに紹介する理由は、編集子が最近、あるプロジェクトの進行表(PERT図)を書いたとき、試みで「一般セッション」の いくつかのtermをタスク終了の判定に用いてみたところ、思いがけなくプロジェクトの別の可能性が見えてきたからだ。これは後から考えると不思議でも何でもなく、「アブダクション」の適用例だったのだが、論より証拠である。読者の皆さまも、何かご存じの「社会実装のプロセス」に、以下のIndex termsを試みに加えてご覧になってはいかがだろう。ここでは「第13回横幹コンファレンス」の記録として、「一般セッション」予稿に記されたAbstractとIndex termsを(拙訳で)掲載した。

※ 大変に恐縮ですが誤訳に気が付かれた場合、事務局を通してご連絡を賜りますと幸甚です。

【プログラムD-2 一般セッション】 司会:横川 慎二(電気通信大学)

D-2-1 「ドローンサービスの安全と品質を担うドローンケージのリスク・ベネフィット最適化」

○ 岩田 拡也 (産業技術総合研究所)、阿部 裕幸 (産業技術総合研究所)、岡部 康平 (労働安全衛生総合研究所)、神村 明哉 (産業技術総合研究所)

衝突による怪我の心配をすることなく 安全・安心なドローン飛行サービスを提供できるソリューションとして、ドローンケージを開発している。そのメリットは、ドローンによる切傷などの危険の防止だが、ドローン飛行の空気抵抗が大きくなるリスクを生じる。そこで、風洞試験でドローンケージの空気抵抗測定を行い、その評価を行なった。

Index terms: 空気抵抗測定、ドローンケージ、風洞試験

D-2-2 「安全規格改正による歩行者用自動ドアのさらなる安全性向上」

○ 角山 浩司 (ナブテスコ)、林 孝次郎 (全国自動ドア協会)、岡部 康平 (労働安全衛生総合研究所)

本稿では、歩行者用自動ドアの安全性を向上させるため、安全規格「JIS A 4722」を更に改訂して得られた知見・成果を簡単にまとめた。具体的には、高齢者、身体障害者、幼児を考慮した実践的な対策が盛り込まれている。この研究には、消費者安全調査委員会からの「自動ドアによる事故」に関する調査レポート/特に指摘された改善指示への回答も含まれている。

Index terms: 自動ドア、安全性、アクセシビリティ、保護対策、「JIS A 4722」

※ 「JIS A 4722」:歩行者用自動ドアセット ‐ 安全性 ‐ (自動ドア全般にわたる安全規格、2017年制定)

D-2-3 「介護支援のデジタル・トランスフォーメイションによる共創促進の取り組み」

○ 岡部 康平 (労働安全衛生総合研究所)

本稿では、介護支援における共創を推進するデジタル・トランスフォーメーションの取り組みを紹介する。ここでは、人工知能とロボティクス技術を融合した新しい介護支援サービスのコンセプトを概説したい。ここで提案する介護サービスの実用に向けて現在開発中のデジタル・プラットフォームについては、デジタル・トランスフォーメーション(編集室注:被介護者の「できる」を拡張して「したい」活動を支援すること)の枠組みの中で説明している。このようなデジタル・プラットフォームを活用した共創促進の取り組みを紹介する。

Index terms: デジタルプラットフォーム、デジタルツイン、日常生活動作、情報の非対称性(information asymmetry)

D-2-4 「東京都23区における感染症拡大と人流・地域特性との関係性に関する時系列的分析」

○ 椿 美智子 (東京理科大学)、陳 秋実 (電気通信大学)、南 泰浩 (電気通信大学)、藤林 和俊 (順天堂大学)

本研究では、モバイル空間統計の人口分布統計データを用いて「Neural Collective Graphical Modelsから推定した東京23区の感染拡大と地域特性を考慮した人流の関係性」について分析し、結果を示した。分析は時間軸に沿って行なわれ、産業への影響と性別・年代など属性別の特徴が検討された。

Index terms: COVID-19、人流、地域特性を考慮した東京23区、Neural Collective Graphical Models、VAR Model

D-2-5 「スペースデブリ抑制を目的とした宇宙環境税のモデル設計」

○ 湊 宣明 (立命館大学)、神武 直彦 (慶應義塾大学)、大塚 聡子 (慶應義塾大学)、布施 哲人 (九州工業大学)

環境汚染などの外部不経済が発生した場合に、経済活動を維持しながら環境への影響を抑える手段として、環境税の導入が考えられる。本研究では、「宇宙開発活動と宇宙環境保護を自律的に両立させる仕組み」として宇宙環境税の概念に着目した。システム・ダイナミクスは、宇宙活動とそれに伴うデブリの増減をモデル化しており、「宇宙環境税の導入によって宇宙環境が維持されながら宇宙活動を促進できるかどうか」を調べるため使用された。宇宙機の打ち上げとデブリ生成の相互作用の動向を調べるため、30 年間のシミュレーションが実行された。この結果、適切な宇宙環境税率を設定することにより、宇宙機の数とデブリの数を長期的に一定のレベルでバランスさせることができ、持続可能な宇宙環境保護を達成できることが示唆された。

Index terms:スペースデブリ、システム・ダイナミクス、環境税、持続可能性、モデリング・シミュレーション

実行委員長 早川 有(早稲田大学)

プログラム委員長 横川慎二(電気通信大学)

大会テーマ:データサイエンスで拓く横幹科学技術の新展開

開催日:2022年12月17日(土)、12月18日(日)

会 場:早稲田大学国際会議場(対面 および オンライン)

【コンファレンス・プログラム】

※ 本稿では「第13回横幹コンファレンス一般セッション」のAbstract、Index termsのみを拙訳で紹介した。ここで、何かの結論を導く意図はない。ただ、コンファレンスの他の「企画セッション」が「強いて分類すれば」吉川弘之名誉会長の「第二種基礎研究」で「夢」に属する研究課程にあるのに対して、「一般」(と「ことつくり至宝」)については(例えば「風洞実験」「外部不経済の税金による抑制」などのように)、長く社会実装されて効果を挙げているtermsが含まれる場合があることに、今回の報告をまとめながら気付いたので付記しておきたい。

COLUMN 2

新しい「横幹図」が作成されました「特別記事2」

企画・事業委員会

1.この「新しい横幹図」は次のような方々に向けて つくられました

2.「知のプラットフォーム」について解説します

3.「横幹科学」の社会的な課題解決への貢献と「事実知」「使用知(構成知)」「意味知」

※ なお「新しい横幹図」は(会長懇談会、企画・事業委員会の議論をふまえて)柿山浩一郎氏(札幌市立大学、日本デザイン学会)が作成されました。この図の作成の詳しい経緯につきましては、会誌『横幹』16巻2号 をご参照下さい。

1.この「新しい横幹図」は 次のような方々に向けてつくられました

- アカデミア全般の方々へ:

異分野連携・融合、社会イノベーション趨勢の拠所としての横幹価値認識の獲得 - 企業全般の方々へ:

新事業創出基盤としての横幹価値認識の獲得

(Society 5.0、SDGs事業化への関心を背景として) - 会員学会/会員企業の方々へ:

横幹連合/協議会の使命確認、行動誘発(他学会/他企業との新たな連携活動等)

■何を伝えるのか (異分野連携・融合~総合知の大合唱の中で)

科学技術の進展を踏まえ、持続可能な社会に実現に向けて、社会イノベーションが望まれている。

社会イノベーションとは、社会構造を「資本集約」から「知識集約」に大転換すること

(モノつくりからコトつくり)。

横幹連合は、コトつくりの中核となる知の構造を踏まえて追求する学会集団。

ビジネス転換の知恵袋。

会員学会/会員企業は切磋琢磨して中核をブラッシュアップ、社会貢献・科学技術深化を目指す。

※ 「新しい横幹図」の縦の科学技術として、米国国立科学財団により収斂(相乗的結合)が必要であると提唱された4分野「ナノ」「バイオ」「情報」「認知」を新しく加えて図案が作成されました。横幹連合にかかわる多くの方々のテーマ立案や仲間づくりの折に、この新たな横幹図を活用して頂ければ幸いです。

2.ここでは「知のプラットフォーム」について解説します

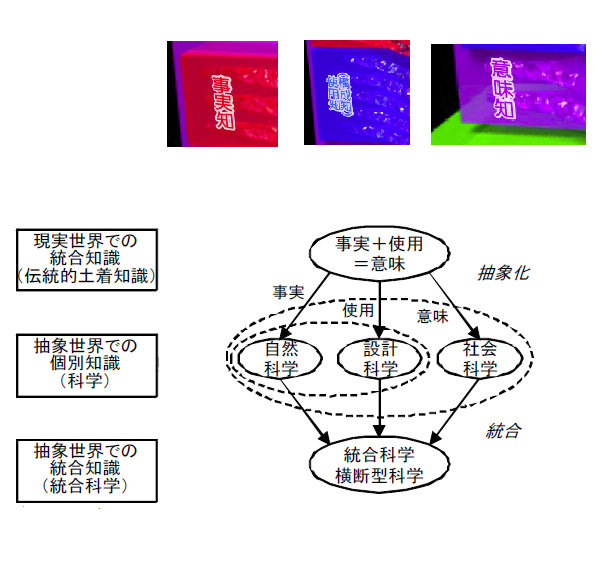

※ 「新しい横幹図」の参考資料「認識の統合」図(図2-1)

「事実知」 自然科学 ・・・・・・ 異分野俯瞰

「使用知(構成知)」 設計科学 ・・・・・・ 異分野構成

「意味知」 社会科学 ・・・・・・ 社会的期待発見

に対応します。詳しくは、次号の「特別記事3」に掲載します。

図2-1

図2-1

【編集部注釈:上掲挿図の出典】

知識の回復のための3つの統合「領域の統合」「認識の統合」「行動の統合」のうち「認識の統合」の図

2008年度定時総会 吉川弘之氏特別講演「横断型基幹科学技術」より

横幹ニュースレター No.014 https://www.trafst.jp/nl/014/report.html

(一部に追記。本図レイアウトは編集室による。)

□ 「知の統合」を実現するプラットフォームの要約

横幹科学のアカデミック・ロードマップを作成する事業が2007-8年に行われ、ここから「知の統合のためのプラットフォーム」という概念が構築されました。(出典:横幹連合、分野横断型科学技術アカデミック・ロードマップ報告書、2009年)

統合を必要とする契機や背景のもとで、複数の学術分野(理工学分野と人文社会学分野)に対して論理性をもって体系化された知の形態を、プラットフォームと呼ぶ。

プラットフォームは、様々な課題に対して、普遍化と特殊化のプロセスを繰り返すことによるフィードバックを介して、より共通性や普遍性へのレベルアップが機能する。

異分野の人々、専門家も専門家でない人も、メーカもユーザも、相互にコミュニケーションが可能でオープンであることが プラットフォームの要件である。

(図を拡大)

(図を拡大)

3.「横幹科学」の社会的な課題解決への貢献と「事実知」「使用知(構成知)」「意味知」

「横幹科学」を課題解決に役立てるため、その「知の統合」「文理融合」に向けての提言・報告が日本学術会議で様々に議論されている。下にその一部を記す。

※ 「事実知」「使用知(構成知)」「意味知」についての詳しい解説は、次号の「特別記事3」に掲載します。

報告:新しい学術の体系―社会のための学術と文理の融合―、2003/06/24(吉田民人)

報告:新しい学術の在り方―真のscience for societyを求めて―、2005/8/29(尾島俊雄、石井紫郎、宮本憲一、木村英紀)⇒学術の動向:21世紀の学術における横断型基幹科学技術の役割、2005/09

提言:知の統合 ―社会のための科学に向けて―、2007/03/22(中島尚正)

提言:巨大複雑系社会経済システムの創成力強化に向けて、2008/06/26(柘植綾夫)⇒学術の動向:総合工学の役割と展望、2008/07

記録:知の統合の具体的方策―工学基盤からの視点―、2008/08/18(舘 暲)

報告:総合工学分野の展望、2010/04/05(矢川元基)⇒学術の動向:総合工学とは何か、2010/12

報告:巨大複雑系社会経済システムの創成力強化-科学技術駆動型イノベーション創出力強化に向けて-、2011/08/02(柘植綾夫)

提言:社会のための学術としての「知の統合」―その具現に向けて―、2011//08/19(矢川元基)

記録:知の統合の体系化と推進に向けて―工学基盤からの視点―、2011/09/30(舘 暲)

(学術の動向:シミュレーションと社会―文理を結ぶ新しい方法論―、2012/02)

記録:知の統合への具体的な方法論と方策の提案、2014/09/12(舘 暲)

提言:社会的課題に立ち向かう「総合工学」の強化推進、2017/09/06(渡辺美代子)

報告:「知の統合」の人材育成と推進、2017/09/20(原辰次)⇒学術の動向:社会的課題のための総合工学、2017/12

シンポジウム:総合工学シンポジウム2020-文理の協創によって社会的課題に立ち向かうー(吉村忍)⇒学術の動向2020/07

(舩橋誠壽)

【編集室追記】新しいテーマの立案や仲間づくりに活用して頂くため、「新しい横幹図」は全体で何を言おうとしているのか、細部ではどのような課題、研究方法が示唆されているのかを「連載」形式でご紹介しています。SDGsが「日本の政策目標」とされる中、横断連合の20年の活動は、①新知識を創出する基礎研究と②新しい基礎研究が目標としている「特定の社会的価値」を実現するための方法論(応用のための基礎研究)、そして③新しい価値を実現する応用研究(製品化研究)が同時的・連続的に生じていることを可視化させる試みだったかも知れません。「横断型基幹科学技術」は①②③を統合させる基礎研究で、次号ニュースレターには、「事実知」「使用知」「意味知」についての解説を予定しています。さらに「科学夢ロードマップ 2014」の掲載図などから、「知の統合」の「強靭性」「(地球環境の)多様性」「(弱者によりそう)公共性」についても解説します。

EVENT

【これから開催されるイベント】

横幹連合ホームページの「会員学会カレンダー」 をご覧ください。

また、会員学会の皆さまは、開催情報を横幹連合事務局office@trafst.jpまで お知らせ下さい。